時代が求める

新しい教育スタイルで、

子どもの成長をサポートします!!

「お菓子」という好きなことから導入し、

科学実験へと結びつけることで、

“探究型の深い学習スキルと

創造する力”を伸ばします。

さらに、持ち帰ったスイーツを

家族と一緒に食べることで、

自己肯定感を高めることにつなげます。

子ども達が大人になる頃には、多くの業種で

今よりもさらにAIが活躍しているでしょう。

そんな時代に、希望の職業につくには、

AIよりも勝る「人間ならではの能力」が

高いことが、より求められていくでしょう。

その能力とは、次の3つの力だと

S-Lab.は考えます。

-

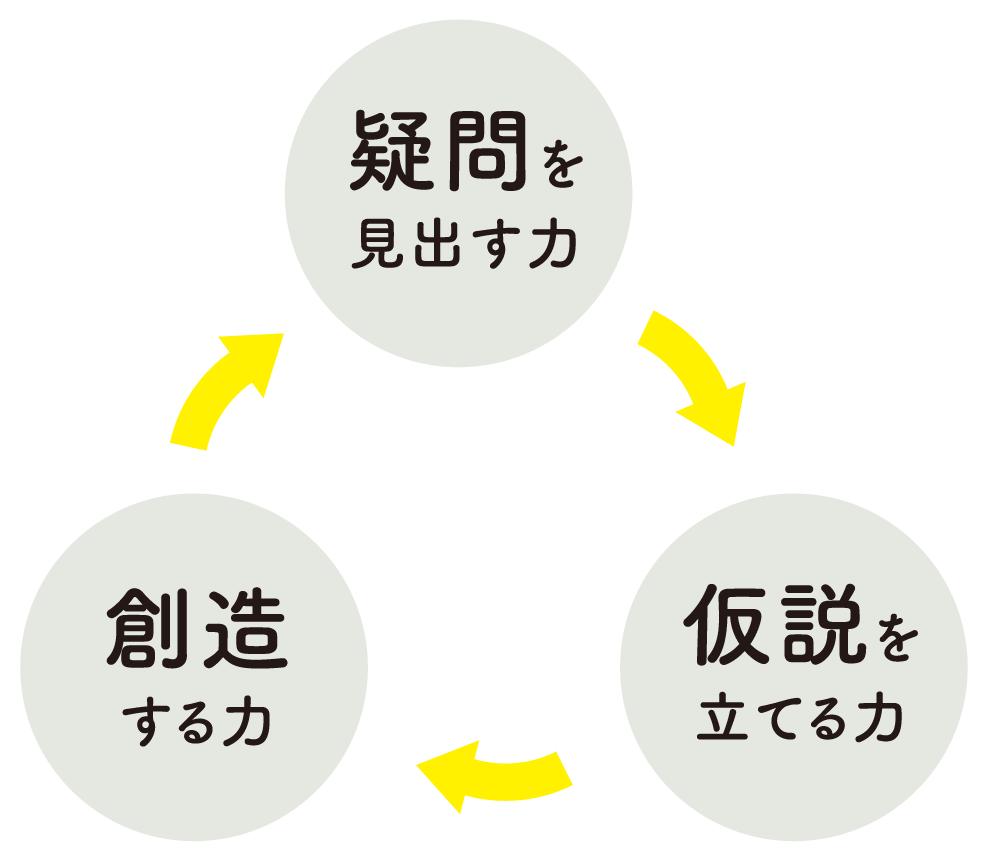

これまでの教育では、与えられた問題を解く能力を育てていましたが、これからは自ら問題を見出し、解決方法を見つけ、実行し創造する力が求められます。

探究型学習法により身につけます。

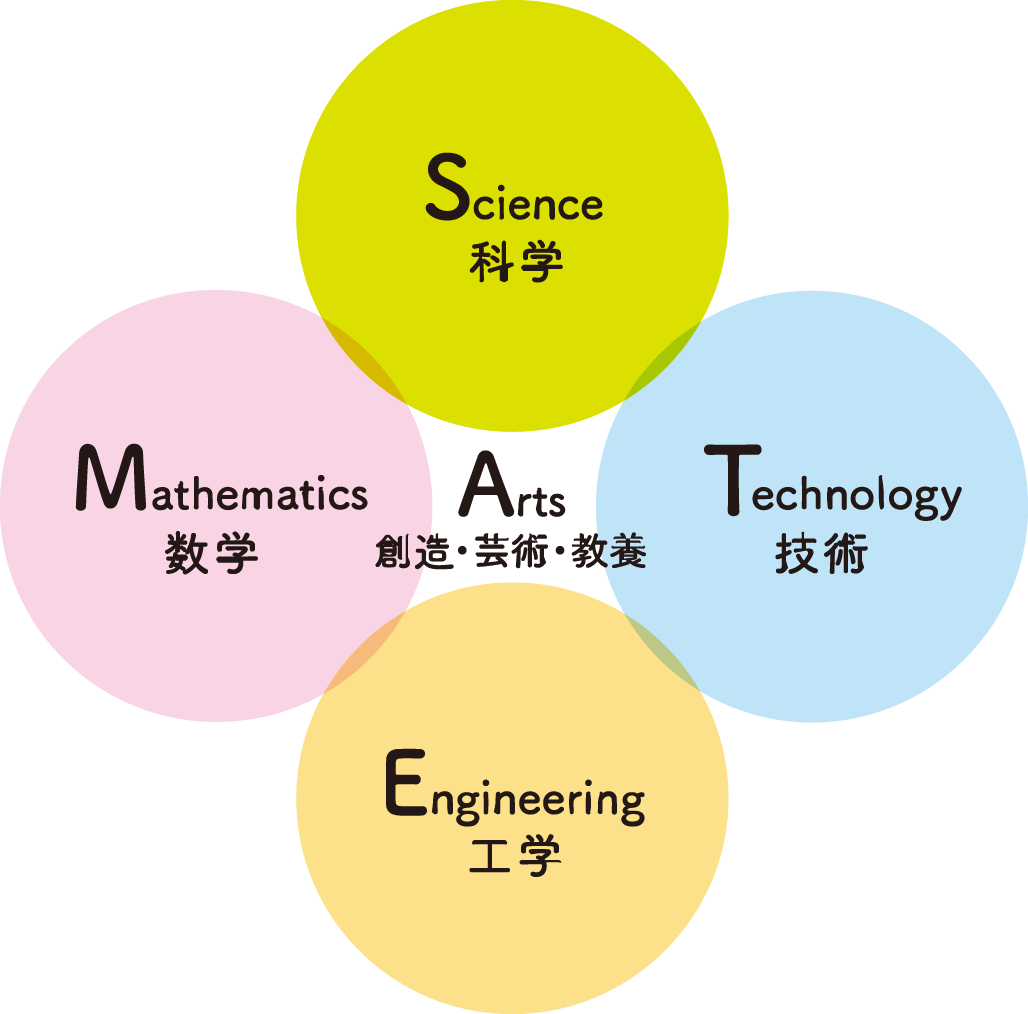

-

活きたSTEAM教育を提供し、異分野(お菓子づくりと科学という2つ以上の事柄)を統合的に考え、さらに楽しく作業することを通して、他者を思いやる気持ちとコミュニケーション能力も育み、独創的な物事を共創する力を身につけます。

-

あらゆる高い能力とスキルを持っていても、厳しい社会では壁にぶち当たることも。その壁を乗り越えられるか、あるいは、一度挫けても再び立ち上がることができるかどうかは、子ども時代に「達成感」と「家族からの愛情」をたくさん感じ、いかに高く自己肯定感を育んだかで決まると言われています。

-

実験が本格的

「やりっぱなしの実験」ではない、

「どうして」・「だから」を考えられる

コンテンツとなっている。 -

少人数定員制

ひとりひとりの作業に目が行き届く。

-

「好き」から学ぶ

自然に関心を持ち、

深く学ぶ意欲が生まれる。 -

「お菓子」と「科学」

全く違う分野を結びつける習慣により、

豊かな発想と創造性が育つ。 -

家族からの「愛情」

お菓子づくりや実験を

成し遂げた「達成感」と、

お菓子を持ち帰り、

「家族から褒めてもらう」ことで、

自己肯定感が育まれる。 -

他学年構成のクラス

他学年生とともに実験や

お菓子作りをすることで

社会性の向上を図る。

上級生は、自覚とお世話する

優しい気持ちが芽生え、

下級生は、憧れと「ありがとう」や

「お願いします」が自然に言えるようになる。

“お菓子と科学が

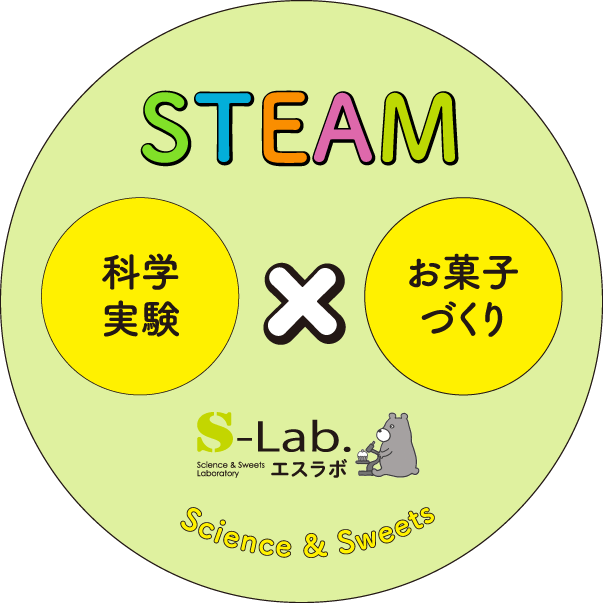

STEAM”であることの理由

お菓子を多角的に捉え

科学に発展させるということ

事例 かぼちゃのモンブランタルトを作った場合

10月、ハロウィンにちなんで、生クリームでオバケをデコレーションする、かわいいかぼちゃのモンブランタルトを作成しました。

市販のハロウィン雑貨には、暗闇で白色や黄緑色に光る蛍光物質が使われている物がたくさんありますね。実は、かぼちゃにも天然の蛍光物質が入っているのです。

かぼちゃに含まれる、

どんな物質が蛍光に光るか知っていますか?

- 子どもたちの

反応 -

- 食べ物に光るモノが入ってるの? えっ〜。

- 光ってるところ、見たことないよ〜。

かぼちゃに含まれる蛍光物質の答え

- S-Lab.の

答え - かぼちゃの可食部にはビタミンB2や、緑の皮には葉緑素が含まれますが、これらはいずれも蛍光に光る物質です。

かぼちゃは、皮にも実にも蛍光物質をたくさん含む野菜ということですね。

-

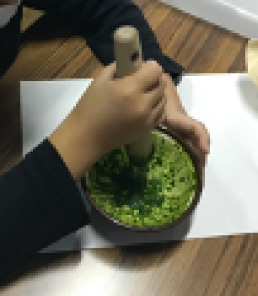

5年生女児制作中

-

さらに、野菜から

蛍光物質を抽出。 -

抽出した蛍光物質を観察。実際にかぼちゃが蛍光に光ることを確認。特に皮は赤色に光るため、緑の皮が赤色に見えることに、子どもたちは驚きます。

この実験から学ぶこと

この実験からは蛍光の仕組みについて学び、野菜以外にも、蛍光ペン、飴玉、洗濯洗剤、衣類、お札など、蛍光物質を含む雑貨やお菓子や日用品を探したり、蛍光物質が最先端科学や先端医療に応用されていたりすることを動画や画像で学びます。

事例 シフォンケーキを作った場合

シフォンケーキは焼き上がったらすぐに逆さまにして冷まします。

理由は温かいうちは自重でつぶれてしまうからです。

では、つぶれにくいシフォンケーキを作るには?

- 一般的な

答え -

- ベーキングパウダーを入れる。

- しっかりしたメレンゲになるよう卵白の泡立てを頑張る。

S-Lab.の答えは違います。

- S-Lab.の

答え -

宇宙ステーションや月面で作る。

なぜなら、シフォンケーキが潰れるのは地球に重力が存在するからです。宇宙ステーションなら重力がほとんどなく、月面では、重力が地球の重力の6分の1なのでスポンジは潰れにくくなります。

なぜなら、シフォンケーキが潰れるのは地球に重力が存在するからです。宇宙ステーションなら重力がほとんどなく、月面では、重力が地球の重力の6分の1なのでスポンジは潰れにくくなります。

画像:https://wired.jp/2020/05/17/iss-space-economy-1/, https://ja.wikipedia.org/wiki/月

-

ケーキが潰れる現象が、重力が起因していることにまで掘り下げ、実際に逆さにせずに冷ましたシフォンケーキと逆さにして冷ましたシフォンケーキのスポンジの目の詰まりを観察後、「では重力とは?」という流れで実験がスタートします。

-

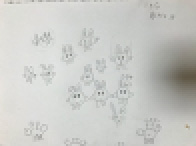

さらに、実験後の考察では、「もし、地球の重力が1Gじゃなかったら生き物はどんなふうに進化してきただろう?」との問いに、イラストを描き、想像した生き物の特徴(形の理由や鳴き声や食べ物など)も考えてもらい、発表し合います。発表が苦手なお子様も多いですが、子どもの頃から自分の考えを発表する力を養うことはとても大切です。子どもの発表する力も大切に育みたいとS-Lab.は考えています。

子どもたちの回答例

-

10Gの世界(小6)

「木の幹が太い、トカゲの足も太い、鳥の翼に太い筋肉」を想像。

-

月が5Gだったら(小3)

「月のウサギたちが手足が短く、強い重力で体が丸くなる」と想像。

坂田 清 博士 Dr. SAYAKA SAKATA

二児の母。博士号(Ph.D,)取得後、大学や研究所にて研究員として勤務。

10年以上務めた東京大学を退職し、特技のお菓子作りと、長年培った

サイエンスの知識を活かし、2019年1月、当教室を開校する。

米国ハーバード大学に、息子・娘を連れての研究留学経験有り。

現在、東海大学客員研究員を兼任している。

- ABC Cooking Studio 認定ケーキライセンス保有。

- つくばみらい市男女共同参画 女性人材登録者

- つくばみらい市ふるさと創生事業推進委員

- つくばみらい市行政改革懇談会委員

- つくばみらい市政治倫理審査会委員

S-Lab.の名前の由来

「Science (サイエンス)」、「Sweets (スイーツ)」、「Smile (スマイル)」、

「Sensation (感動)」、「Surprise (驚き)」、「Self-esteem(自己肯定感)」の頭文字の「S」に、

Laboratory(研究室)の略語Lab.(ラボ)をつけました。

こども達にとって新しい発見と創造の場となることを願い、楽しくて夢が膨らむLab.(ラボ)をイメージしています。

S-Lab.の約束

- 1.こどもの笑顔を一番大切にする。

- 2.生活のなかに存在する科学を体感してもらえるように努める。

- 3.こども達にお菓子作りと実験の楽しさと達成感を味わってもらい

自信に繋がるように努める。 - 4.製菓と実験を通じて、様々な場面で「なぜだろう?」と

自ら疑問を見出し、考え、解決できる力を育てるように努める。

東日本大震災を機に

感じた、大きな不安

私(創業者 坂田)は、長年にわたり研究者として大学や研究所で科学研究に携わってきました。

3.11の東日本大震災の日、私は東京大学の本郷キャンパスでいつものように巨大な顕微鏡を覗きこみ、ガン細胞の研究をしていました。自宅は茨城県T市。2歳と5歳のふたりの子どもたちはT市内の保育園に預けており、電車で1時間かけて通勤する距離にいました。

地震の後、電車が動かない中、北千住までは徒歩でたどり着いたのですが、結局その日の内に子どもたちを保育園に迎えに行くことはできませんでした。翌朝まで保護者が迎えに来なかったのは、うちの子どもたちだけでした。

再び、大地震があったら、次は東京直下型地震だったら、と考えると、その後の電車通勤の不安が、毎日重く肩にのしかかりました。そして、上の子が高学年になり、放課後など、目が行き届かなくなったこともあいまって「このまま、今の職や都内通勤を続けていていいのだろうか」と考えるようになりました。

アメリカへの研究留学で感じた、

日本の義務教育への疑問

一方、研究を通じて、多くの大学院生と接してきました。

大学を卒業し大学院に入ると、大学院生は、学生とはいえ自分が主体となり、テーマとする研究を遂行していかなければなりません。ですが、研究というのは思うように進まないものです。時には「正解のないない問い」にあの手この手で挑み続けます。

これまで小学校・中学校・高校と与えられた学習環境で、与えられた問題を解く能力を高めてきた、いわゆる学校の成績が良い学生さんであっても、大学院での研究は全く違うスキルが必要となり、思うようにはいきません。それは研究に限らず社会に出ても同じことが言えるかと思います。

大学院生になって、急に「正解のない問い」に向き合うことはとても困難なもので、中には途中で挫折する大学院生も少なくはありません。

今、激動する時代を生きる子ども達だからこそ、小学生の頃から、もっと「正解のない問い」に向き合う機会を増やし、「深く考え創造する力(問題を見つける力・解決する力・創造する力)」を育む必要があると痛感してきました。そこで、初等教育の大切さを感じ、大学での教育だけではなく、小学生への教育に興味を持ちました。

そんな興味を抱いていた頃に、息子と娘を連れて米国に研究留学をしました。米国B市の公立の幼稚園と小学校に子ども達を通わせたのですが、規律や反復学習を重んじる日本の公立の小学校とは全く違う自由な初等教育を目の当たりにし、日本の義務教育との大差を見せつけられました。あくまでも個人的な意見ですが、今の日本の子どもたちが成長した時に、発想力や創造力などは、この自主性を重んじ自由な教育を幼い頃から受け続けて育った人たちにはとてもかなわないだろうなとショックを受けたのでした。

「強く、しなやかな精神力」

自己肯定感を高めることの大切さ

また、長年の研究人生の中で、思うように研究が進まず、挫折し、大学に来られなくなる学生を多くみてきました。もちろん、研究だけが原因ではないこともあります。いづれにしても、メンタルがやられてひとり暮しのアパートに引きこもる学生がたくさんいます。

思い通りにいかなかったことで、立ち上がれなくなってしまうのです。その原因を考えてみました。一度、挫けたとしてもまた、再び、何度でも困難な壁に挑むことのできる、「強く、しなやかな精神力」、つまり、自己肯定感が低いのかもしれないと思いあたりました。どんなに高い、「深く考え創造する力」を持っていたとしても、自己肯定感が低ければ、意味がないなと思っています。自己肯定感は子ども時代に受ける家族からの愛情で高く育むことができると言われています。つまり、子どもの自己肯定感を高めるための声かけの内容や方法などを大人が学び、お家の方と昼間お子様と接する教育者がその内容を共有する必要性が大切だと思ったのです。

人間だからこその能力

「協働し共創できる力」

そして、今よりもさらにAIが活躍し、デジタル化が進むこれからの社会で、最も求められる力は、プログラミング能力でもロボット技術力でもなく、人間らしい能力である「協働し共創できる力」だと考えます。つまり、人と人とをつなげ、ともに新たなものを創造する力であり、コミュニケーション力や発想力が基盤となる能力ともいえます。この能力はコンピューターやAIよりもまだまだ人間の方が優れており、これからの時代、人間だからこそできる最も必要とされてくる能力となるでしょう。

子どもたちひとりひとりが

明るい未来を築くためのサポート

これらの「深く考え、創造する力」・「高い自己肯定感」・「協働し共創する力」の3つの要素を育むことのできるS-Lab.独自のプログラムを見出すことができたことが、STEAM教室S-Lab.を立ち上げるきっかけとなりました。

スイーツを多角的に捉え、様々な分野のサイエンスや数学、アートに結びつけることと併せて、自己肯定感を高めることにつなげる独自のプログラムに気づいた時は、自分の中でものすごい衝撃を感じました。「多くの日本中、世界中の子どもたちにこのプログラムを届けたい」思いで頭の中が一杯になり、今もそう願っています。

S-lab.はお子様がひとりでも通いやすいように駅(バス停)のそばで、土日、祝日も開講しているような教室でありたいと考えております。

また、S-Lab.は働くお母様を応援し、味方となれるよう、エプロンや手拭きタオルなど、教室内で必要なものは全て、S-Lab.でご用意し、お家の方のお手を少しでも煩わせないように心がける教室でありたいと考えております。

そして、何よりもお子様の自己肯定感を高めるため、保護者様とよく話し合い、意見を交わし、子どもたちひとりひとりが明るい未来を築くために、サポートしていける教室になれるよう挑み続けます。

教室へのアクセス

S-Lab.新守谷駅前校

〒302-0119 茨城県守谷市御所ヶ丘1丁目2-1

アヴァン新守谷102

(マクドナルドの2軒隣)

- 電車

- JR関東鉄道常総線「新守谷駅」下車、

改札口を出て、左側へ徒歩1分

- 車

-

谷和原ICを出て、国道294号線を

守谷・取手方面へ、

2つ目の信号を左折、駅前ロータリー沿い。駐車場は、教室の裏にございます。(3台)

S-Lab.つくば校

〒305-0044 茨城県つくば市並木4丁目4-2

並木ショッピングセンター2F